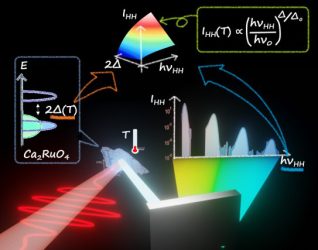

強相関物質の一種であるモット絶縁体Ca2RuO4において、強い赤外レーザー光を入射すると可視光に変換される高次高調波発生をはじめて観測し、その信号強度が驚くほど単純な法則に従うことを発見しました。 近年、超短パルス光の発 […]

![]()

これは、グループのメンバーが発行した新しいジャーナル記事と会議録を発表したものです。

強相関物質の一種であるモット絶縁体Ca2RuO4において、強い赤外レーザー光を入射すると可視光に変換される高次高調波発生をはじめて観測し、その信号強度が驚くほど単純な法則に従うことを発見しました。 近年、超短パルス光の発 […]

![]()

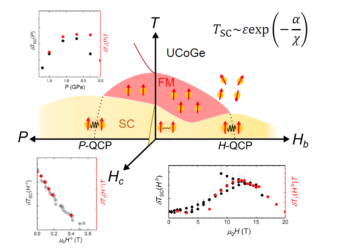

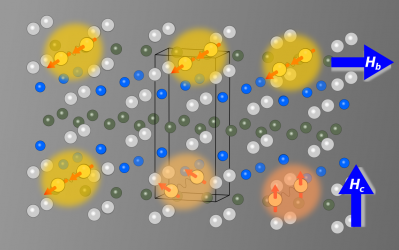

近年、特殊な結晶構造が生み出す超伝導状態や磁気状態に注目が集まっています。CeRh2As2は、結晶構造自身は空間反転対称性をもっていますが、超伝導や磁気的性質に重要なセリウム原子サイトでは空間反転対称性が破れている特殊な […]

![]()

通常の超伝導体では、電子-格子相互作用(量子化された格子振動により電子間引力)により超伝導は引き起こされます。しかし、銅酸化物高温超伝導体の発見以降、電子-格子相互作用以外による超伝導発現機構の存在は広く認識されるように […]

![]()

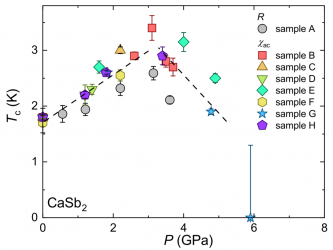

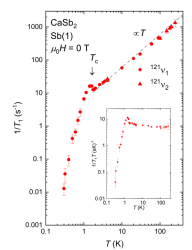

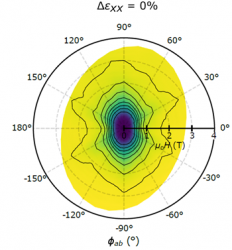

CaSb2の結晶構造は「非共型」と呼ばれる特別な配置をもっており、これに起因して電子のエネルギーバンドが波数空間内の特定の線に沿って4重縮退する、ディラック線ノードになっていると考えられています。これはトポロジカル物質の […]

![]()

CaSb2の結晶は「非共型」と呼ばれる特別な配置をとっており、これに起因して電子のエネルギーバンドが波数空間内の線に沿って4重縮退するDirac線ノードという構造を持つと考えられています。我々の研究室では2020年にCa […]

![]()

UTe2はスピン三重項超伝導状態が期待されている物質です。2018年秋の発見以降、多くの研究がなされてきましたが、超高磁場中での超伝導や圧力下での超伝導多重相など唯一無二の特徴を示すことが示され、ますます盛んに研究が進め […]

![]()

日常使われている液晶ディスプレイでは、棒状の液晶分子の向きが一方向に配向した「ネマティック液晶」が用いられ、電圧でこの配向パターンが制御されて光の透過性が変えられています。さて、超伝導の世界では、液晶に似た「ネマティック […]

![]()

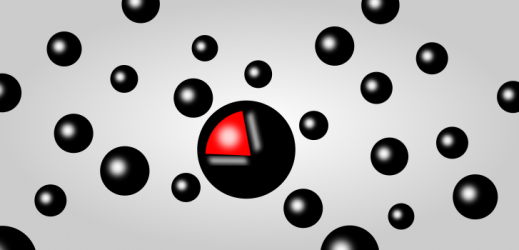

粒子の直径をナノメートルサイズまで小さくしたナノ粒子では、エネルギーが連続的に存在するバルク物質と違い、エネルギー準位が離散的になることが理論的に予言されています。この効果は量子サイズ効果もしくは提案者の久保亮五先生の名 […]

![]()

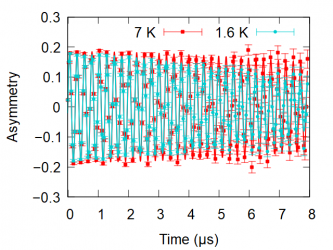

逆ペロブスカイト酸化物超伝導体Sr3−xSnOをミューオンスピン回転(μSR)という手法で測定したところ、ほかの超伝導体に比べて磁場侵入長が異常に長いことが明らかになりました。 Sr3−xSnOは、2016年に当研究室で […]

![]()

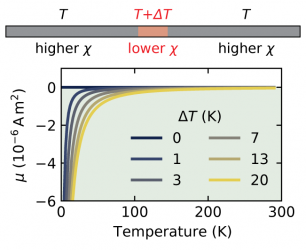

磁気微分測定 一般的に、磁化を測定する場合、試料を何らかのホルダーに載せる必要があります。このホルダーの磁化がゼロであれば試料の磁化を正確に測定することは簡単ですが、実際にはホルダーの磁化はゼロにはできません。そのため、 […]

![]()