固体中の電子は、超伝導などの著しい相変化をはじめとする多彩な物理現象を引き起こします。さらに電子どうしの相互作用が強い物質(強相関電子系)では、従来とは質的に異なる超伝導状態や金属・絶縁体転移が起こることが明らかになり、研究は新しい局面を迎えています。

本研究室では酸化物を主な対象として、物質合成・単結晶育成を行い、比熱をはじめとする熱力学量や電気的・磁気的性質を10ミリケルビンにいたる極低温、18テスラにおよぶ強磁場下で明らかにすることで、この新しい局面に対応した視点での研究を進めています。

いくつかの項目は書きかけです。今後内容を充実させる予定です。

固体量子物性入門(学部生向け)

まず、当研究室の研究対象である超伝導と磁性について簡単に説明します。

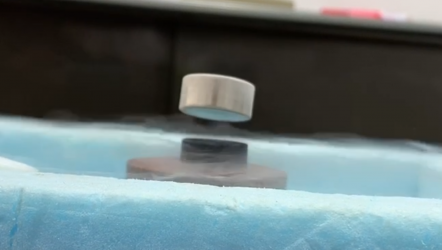

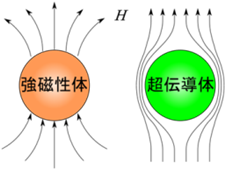

超伝導とは、「電気抵抗がゼロ」かつ「物質内部の磁束密度がゼロ(マイスナー効果)」になる相転移現象です。 1911年にカマリン・オンネスによって水銀が4.2 K以下で超伝導になることが発見されて以来、数多くの物質が超伝導になることが発見されています。

超伝導になる物質

超伝導と聞いても珍しい現象だと考える人が多いと思いますが、実は数百種類以上の物質が超伝導になります。ただし、超伝導転移温度(Tc)は低いです。身近なものですとアルミニウム(Tc = 1.1 K)や鉛(Tc = 7.2 K)なども超伝導体です。単体元素では磁性体、貴金属(銅や銀など)以外のほとんどの物質が超伝導になります。

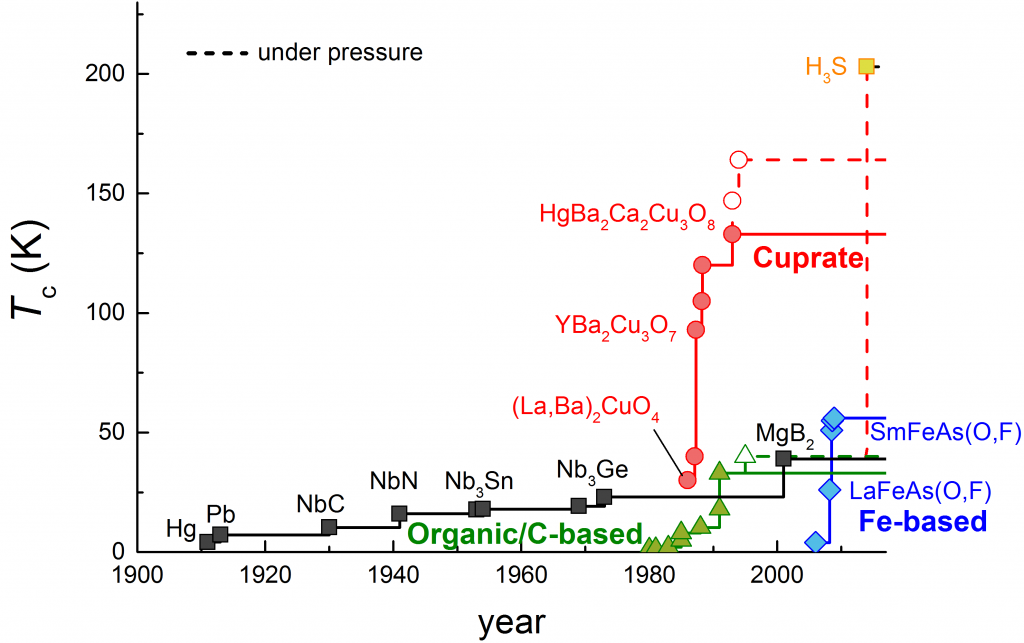

最高Tcの歴史

水銀超伝導の発見以来、多くの人がTcの高い物質の探索を行ってきました。しかし、当初は転移温度の上昇はゆっくりとしたものでした。1986年、BednorzとMüllerにより、従来は絶縁体である銅酸化物にキャリアをドープすることで超伝導になることが報告されました。その超伝導転移温度(30 K)は当時発見されていたどの超伝導体よりも高く、数ヶ月後には90 K以上で超伝導を示すYBa2Cu3O7-xが発見され、銅酸化物で高温超伝導探索のフィーバーが巻き起こりました。現在、大気圧下で最高のTcを示す物質はHgBa2Ca2Cu3Oxの133 Kです。さらに、2015年8月、超高圧下(~150 GPa)で硫化水素が203 Kの超伝導を起こすことが報告されました。常温超伝導の実現も現実的なものとなってきています。

超伝導の理論

超伝導は2つの伝導電子が「Cooper対」というペアを組むことで起こると理解されています。電子間には通常クーロン斥力が働きますが、電子-格子間の相互作用によって電子間に引力が発生します。この理論は水銀超伝導の報告から40年以上後の1957年、Bardeen、Cooper、Schriefferによって提唱され、提唱者の頭文字をとってBCS理論と呼ばれています。BCS理論によって多くの実験結果を説明することができます。ただし、近年ではこの理論では説明できない「非従来型超伝導」が発見されており、より包括的な理論が必要となってきています。

磁性とは(電子の)スピンが周期的に整列することで現れる性質のことです。起源となる電子の種類や並び方で分類され、種々の物理量に様々な影響を与えます。

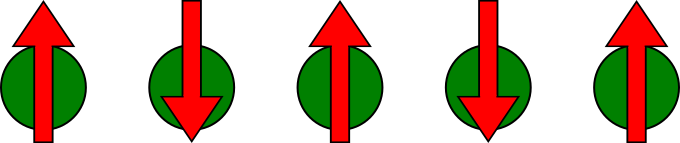

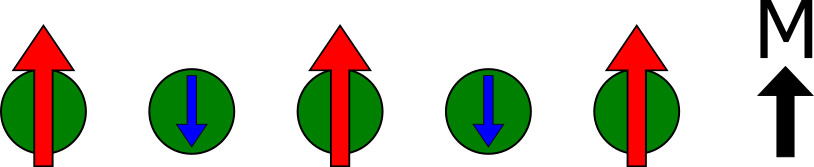

磁性の種類

原子サイトに局在している電子が示す磁性を「局在磁性」、伝導電子が示す磁性を「遍歴磁性」と言います。また、スピンの並び方で以下のように分類されます。

強磁性

スピンが同じ方向に揃うものを強磁性と言います。大きなバルク磁化を持ち、磁化曲線にヒステリシス(履歴)を持ちます。

反強磁性

スピンが互い違いに反平行に揃うものを反強磁性と言います。バルク磁化はほぼゼロになります(マイナスの大きな値を持つわけではありません)。超伝導が示す反磁性と混同しがちなので注意してください。

フェリ磁性

大きさの違うスピンが互いに反平行にそろうものをフェリ磁性と言います。それらの差がバルク磁化になります。

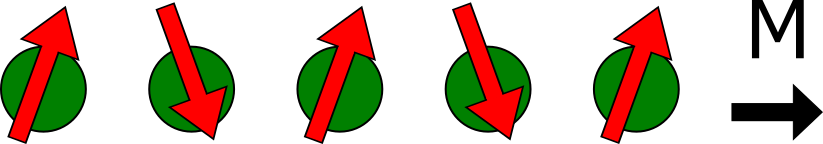

弱強磁性(傾角反強磁性、canted antiferromagnetism)

反平行から少しずれた反強磁性を弱強磁性や傾角反強磁性と言います。ずれた分がバルク磁化として現れます。

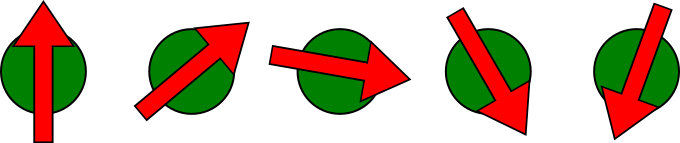

非整合反強磁性(incommensulate antiferromagnetism)

格子間隔とずれた周期性を持つ反強磁性を非整合反強磁性と言います。格子間隔と揃っているものを整合反強磁性と言って区別することもあります。 近いものでヘリカル磁性などがありますが、厳密には別物です(だと思っています)。

磁性に関する興味深い現象

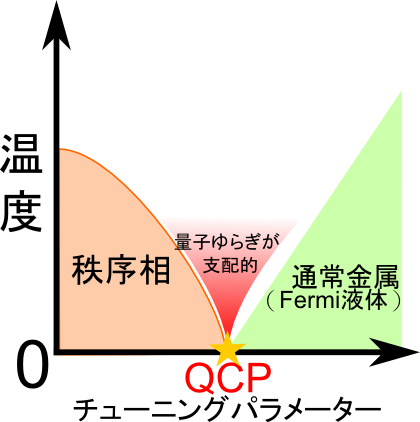

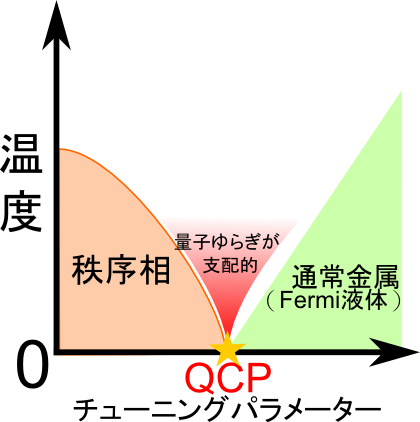

磁性に関する興味深い現象の一つに量子臨界現象があります。 圧力、磁場、化学置換などのチューニングパラメーターを変えることで磁気転移温度を変えられます。 これらのパラメーターを用いて連続的に磁気転移温度を抑制し、絶対零度になった点を量子臨界点と呼びます。 量子臨界点近傍では熱ゆらぎによって支配される通常の相転移と異なり、量子力学的相互作用の拮抗による量子ゆらぎが重要になり、種々の物理量に系の特徴を反映した非自明な温度依存性、パラメーター依存性が現れます。また、量子臨界点近傍では超伝導相が現れることがあります。この超伝導は電子間引力に量子ゆらぎが重要となる非従来型超伝導である可能性が高く、重要な研究テーマの一つとなっています。

次に、当研究室で用いている研究手法について解説します。

結晶育成は固体物理の研究のスタート地点です。我々は超伝導体を始めとして、新奇な現象を示す新物質の探索を行っています。これまでに例えば銀鉛酸化物超伝導Ag5Pb2O6、巨大磁気抵抗を示す擬二次元導電体PdCoO2、空間反転対称性の破れた超伝導体CaIrSi3、新超伝導体La3Pt4、そして逆ペロブスカイト酸化物における初の超伝導体Sr3-xSnOなどの合成と結晶の純良化を行ってきました。

結晶育成の基本は原料を混ぜて焼くことです。物質が安定化する条件は様々ですので様々な種類の炉を使って最適条件を探索します。また、最近は嫌気性(空気に触れると酸化したり分解したりする)の物質を合成する機会が多く、Arガスを循環させたグローブボックスを用いることもあります。以下で本研究室が主に用いている2つの結晶育成法について紹介します。

フラックス法

フラックスとは物質の融点を下げるために添加する物質のことです。目的物質とフラックスを合わせたものをるつぼの中に入れた後、液体になる温度まで上げ、その後徐冷すると(上手くいけば)単結晶が得られます。フラックスの種類や割合などで得られる単結晶の質や大きさが変わるため、純良な大型の結晶を得るためには試行錯誤が必要です。ちなみにフラックスが目的物質中の元素と同じ場合(例えばSr3-xSnOにたいしてSnフラックス)をセルフフラックス法と呼びます。

フローティングゾーン法

フローティングゾーン(FZ)法とは棒状の多結晶試料を加熱融解させ、種結晶となる下部の単結晶と接続した後、全体を下方に移動させ、融液部を冷却して単結晶を得る方法です。るつぼ等を使わないため純良な単結晶を得やすいです。また、大型の試料を得ることもできます。

作成した結晶試料はX線回折装置やラウエ、EDXを用いて評価します。

新奇超伝導体や磁性体を発見すべく、新物質の合成や純良単結晶化を行っています。

物質の基本的な性質を調べるためには電気抵抗測定などのバルク測定を用います。MPMS、PPMSを用いると1.5 K以上の電気抵抗、磁化、比熱が比較的簡便に測定できます。さらに、希釈冷凍機や3He冷凍機、断熱消磁冷凍機を用いることで0.1 K付近まで測定範囲を広げることができます。

電気抵抗測定や磁化測定などは物質の基本的な性質を知るうえで重要な測定方法です。

核磁気共鳴(NMR: nuclear magnetic resonance)の原理やその固体物理学における位置づけを簡単に紹介し、当研究室における研究内容にも触れます。

NMRの原理

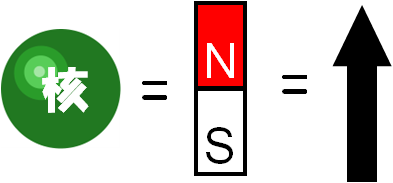

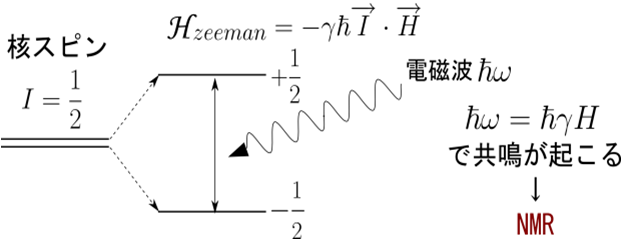

原子核に中には、核スピンを有して磁気モーメントを持つものがあります。 その大きさは電子の磁気モーメントの10-3から10-4倍と小さく、 よほど低温にしない限り、それらが固体中で磁気秩序することはありません。 そのため、固体にはほとんど独立な原子核という小さな「磁石」が多数存在しているとみなすことができます。

核スピンを持つ原子核は、外部磁場の下でゼーマン効果を示します。 すなわち、核スピンの準位が分裂して核磁気モーメントが偏極し、磁場の方向に「磁石」が整列します。 そこへ準位間隔に等しいエネルギーを持つ振動磁場(高周波)を与えると、準位間遷移が引き起こされます。 これを核磁気共鳴と言います。 共鳴が起こると、核スピンは磁場方向とは別の方向へ倒れます。 この共鳴は、与えた高周波の吸収や、倒れた核磁気モーメントの静磁場周りの回転(ラーモア歳差運動)による誘導起電力として検出することができます。

実際は核磁気モーメントが小さいために、磁場下での原子核の「磁石」の整列の度合いはわずかです。 ここでは、核磁気モーメントが大きい核種の1つである水素原子核1Hを例にとりましょう。 1Hは核スピン量子数がI = 1/2で、その磁気回転比γは約42.6 MHz/T、すなわち1 Tの磁場の下で共鳴周波数が42.6 MHz、です。 このスピン偏極は熱平衡状態ではhν/kBT(ここではν = γH)のオーダーですので、1Hを温度T = 1K、磁場μ0H = 1 Tの環境に置くと、その偏極度は10-3程度です。 したがって核スピン系は通常の環境では(そして100 mKのような低温でも)高温極限にあると言えます。

固体物理学におけるNMR

特徴

固体の電子物性の主役は言うまでもなく電子ですが、原子核からの信号を得るNMRは電子物性の理解に重要な役割を果たしています。その特徴を列挙すると、

- 原子核をプローブとした微視的測定手段

- 原子核サイトごとに分離して情報を得られる

- 不純物相によらず目的の物質を見ることができる

- 弱い高周波磁場による共鳴を利用した分光法

- 測定系(電子系)にほとんど状態の変化を起こさず測定可能

- 位相の情報も得られる(コヒーレント)

- 電子系の動的情報と静的情報の両方を観測可能

などです。実験技術の観点では、NMRの装置は比較的小規模である、高周波の技術は古くから確立している、といった特徴が挙げられます。

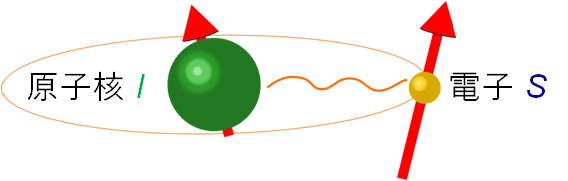

超微細相互作用

固体においてNMRから電子系の情報を得ることができる理由は、原子核と電子の間に働く超微細相互作用にあります。 その効果は静的な情報と動的な情報に分類できます。静的な情報磁場下では電子スピンも偏極しますが、その偏極が核スピンの位置に余分な磁場を生み出すためにNMRの共鳴周波数はγHからずれます。 このシフトをナイトシフトと呼び、K = (ν – γH)/γH で定義します。 ナイトシフトは電子スピン帯磁率に対応しますが、金属では超微細相互作用の効果が大きいために、その値は巨視的な帯磁率よりもはるかに大きな値となります。 このため、NMRナイトシフトは特に(マイスナー効果によって小さいスピン帯磁率が隠される)超伝導状態では、電子のスピン状態を知る強力な手段となります。動的な情報磁場下で高周波を与えると核スピンは倒れてしまいますが、やがて磁場方向に偏極した元の状態に戻ります。 この原因は、周囲の電子系が熱浴として核スピン系とエネルギーをやり取りするためです。 この緩和の速さを核スピン―格子緩和率 1/T1(縦緩和率とも)と言い、電子系の磁気ゆらぎの大きさを反映します。 他にも、励起後のラーモア歳差運動の位相が不揃いになる(コヒーレントが崩壊する)速さである核スピン―スピン緩和率1/T2(横緩和率、スピン・エコー減衰率とも)という量もあります。

核四重極共鳴(NQR)

核スピンの準位の分裂は、ゼーマン効果だけが原因ではありません。 固体中ではイオンや伝導電子が局所的な電場を生みますが、その強度は空間変化します。 その電場勾配が原子核の電気四重極モーメントと結合することで、核スピン準位がやはり分裂します。 この効果はゼロ磁場下でも存在し、特に磁場をかけずに核スピンの共鳴を観測する手法を核四重極共鳴(NQR: nuclear quadrupole resonance)と言います。 磁場下では、電場勾配がなければ1本であったNMR共鳴線が複数に分裂するという効果として現れます。 なお、NMRは核スピン量子数が1/2以上の核で可能ですが、NQRは1以上の核で可能です。

NQRの利点の1つは、原子核の周囲の電気的な情報が得られるということです。 NQR共鳴周波数は電子系の価数といった電気的な性質を反映し、また、結晶対称性の変化に敏感です。 別の利点としては、NQRは外部磁場を必要としないので、磁場で電子系を乱すことなく測定を行うことができます。 例えば超伝導は一般に磁場に弱い秩序状態ですが、NQRであれば超伝導に影響を与えることなく1/T1などが得られます。 NMRとは異なり、NQRでは核スピンの準位の分裂幅を自在に制御することができず、またNQRが可能な物質はNMRほど多くはありませんが、NQRが可能であればその対象物質の情報をより多く引き出すことができます。

本研究室のNMRグループの研究テーマ

最後に、本研究室のNMRグループで行っている研究テーマをいくつか挙げます。 NMRグループでは、磁性体や超伝導体を主な研究対象としています。その多くが強相関電子系です。(詳しくは下のタブをどうぞ)

- 鉄系超伝導体

- ウラン系強磁性超伝導体

- 重い電子系超伝導体、例えばCeCoIn5を含む人工超格子

- ルテニウム酸化物超伝導体Sr2RuO4

電子物性の解明に重要な役割を果たすNMRについて、簡単に解説します。

上記測定手法を極低温、高圧、高磁場環境下で行います。

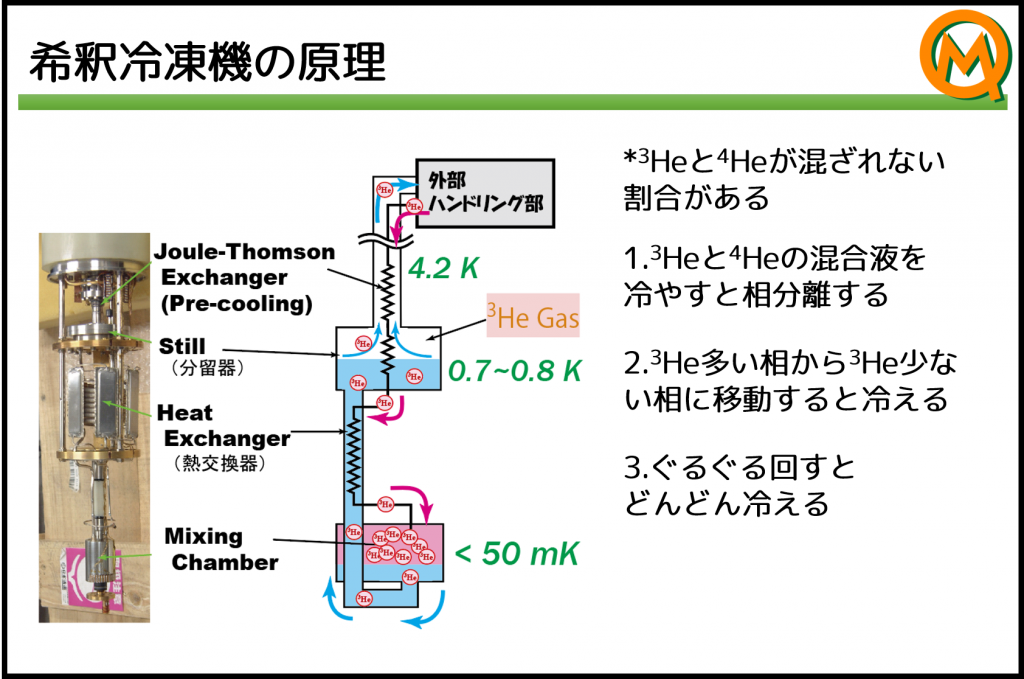

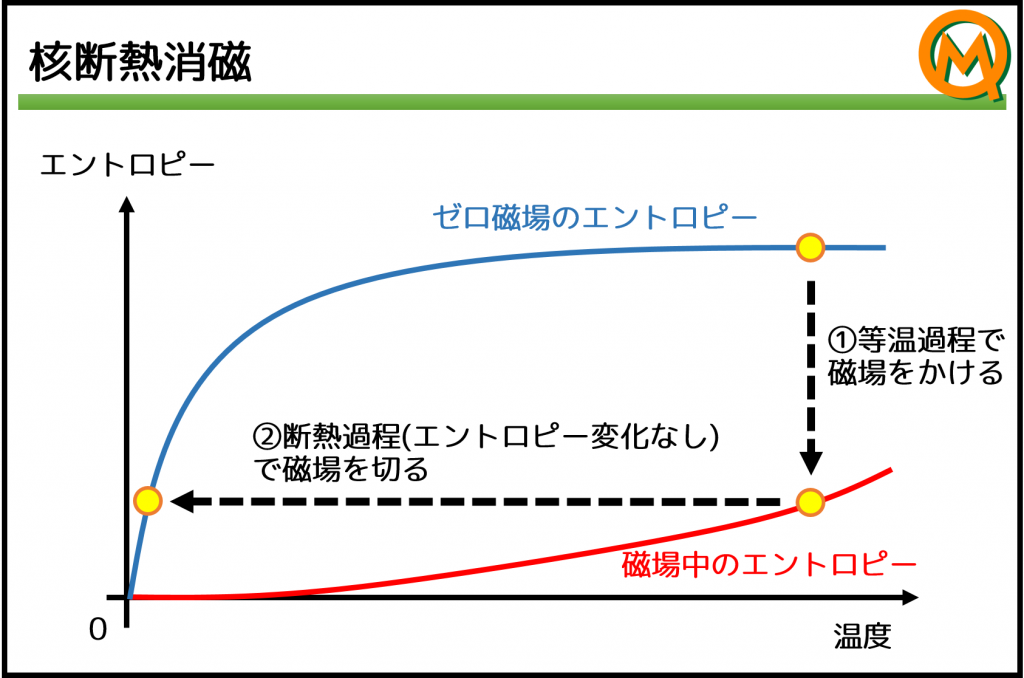

By using a dilution refrigerator, a 3 He refrigerator, or an adiabatic demagnetizer, it is possible to measure up to around 0.1 K (0.05 K depending on the product). Here is a simple principle.

3 He refrigerator

3 He is one of the isotopes of helium. Helium which exists naturally is almost 4 He, and the boiling point is 4.2 K under atmospheric pressure and about 1.5 K in a vacuum that can be realistically reached, but in the case of 3 He, 3.2 K under atmospheric pressure and vacuum. It drops to around 0.3 K. Therefore , immersing the sample in 3 He of liquid will cool it to 0.3 K. However, 3 He is very expensive (more than 500,000 yen for 1 liter of gas), so almost all devices are designed to contain 3 He in a closed space .

Dilution refrigerator

When 3 He and 4 He are mixed and cooled , phase separation occurs between the thick and thin phases of 3 He at low temperature . The dilution refrigerator cools by ” 3 He evaporation” that occurs between these phases . The minimum temperature that can be achieved depends on the design, but there are some that can be set to 0.01 K or less.

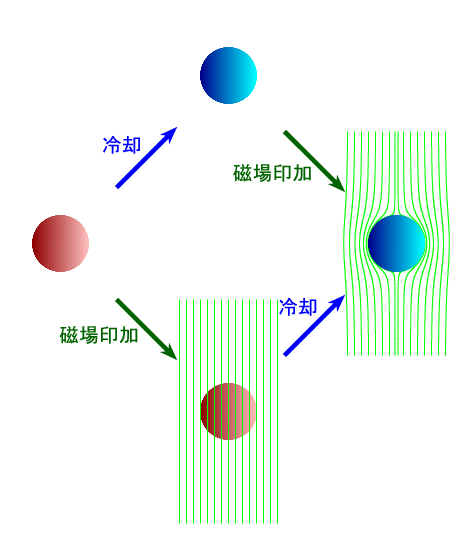

Adiabatic demagnetization refrigerator

It is a method of cooling by adiabatically reducing the magnetic field to zero while keeping the entropy small in the magnetic field. It is famous to use the nuclear spin of copper, but it is possible to cool from around 2 K to around 0.1 K by using the electron spin of a paramagnetic salt, which has a weak interaction. By combining this device with PPMS, it is possible to measure from room temperature to 0.1 K almost automatically (however, in principle, measurement at low temperature in a strong magnetic field is not possible).

0.1 Kまで(場合によって0.05 Kまで)到達可能。

はじめに

物質に圧力を加えると格子定数が縮むことで、磁気転移温度や超伝導転移温度といった物質の性質が変化します。 物質の性質を変化させながら測定することで、超伝導や磁性の起源を探ることが可能なため、圧力は重要なパラメーターの一つです。 圧力測定において重要な要素は以下に挙げる2つです。圧力セルの最大到達圧と試料空間最大到達圧の高い圧力セルを用いれば、幅広いパラメーター空間を調べることができますが、その分試料空間は小さくなります。NMR測定など信号強度が試料サイズに比例する測定では試料サイズも重要なため適切なものを選ぶ必要があります。圧力媒体圧力測定では試料を液体(圧力媒体)中で加圧することで静水圧を実現します。よく用いられる圧力媒体としてはフロリナートやダフネオイル、メタノールエタノール混合液があります。これらの圧力媒体は比較的簡単に取り扱うことができますが,多くの圧力セルは一軸的に荷重を加えるため、圧力媒体が一定圧力を超えると固化して静水圧性が保たれなるという制約があります。窒素やアルゴンを用いると固化した後も静水圧性が保たれるという報告があり、より高い圧力を目指す場合には有効な圧力媒体です。ただし低温で封入する必要があり高度な技術を要します。

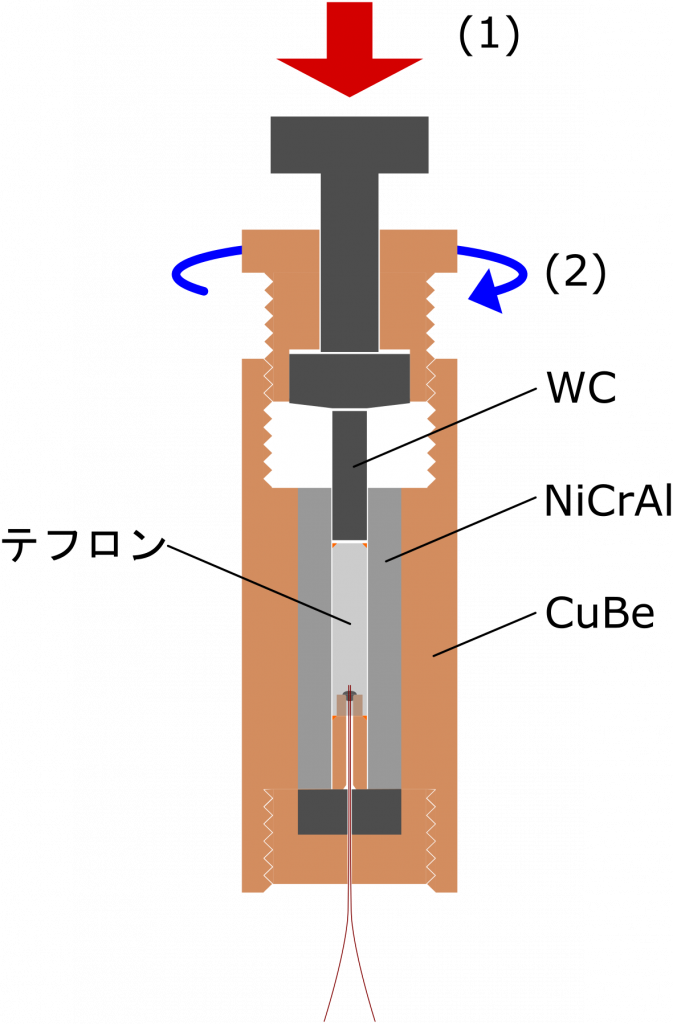

圧力セルの仕組み

当研究室では主に「ピストンシリンダーセル」と「インデンターセル」を使用しています(写真)。ここでは前者を例にセルの内部構造と加圧の仕組みを解説します。

まず試料を圧力媒体で満たし、密閉します。それから(1) 内部のピストンを用いて大きな力で試料空間を押し、圧縮します。うまくいけば、この時点で試料に1 GPa(1万気圧)のオーダーの圧力がかかります。最後に(2) ねじを締めてピストンを固定します。

このような高圧の実現のためには、セルを特別に硬い材料で作製する必要があります。私たちの研究室の圧力セルの本体には、主にCuBe(銅とベリリウム)合金やNiCrAl合金といった材料が用いられています。また,大きな力のかかるピストンなどにはWC(タングステンカーバイド)が使用されています。

5万気圧程度まで

はじめに

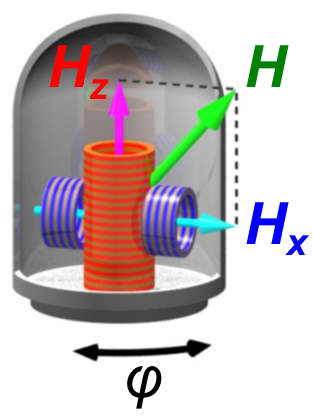

超伝導や磁性体は磁場をかけることで性質が変わるため、磁場中の測定は重要です。また、単結晶であれば、磁場方向による反応の違いにも興味が持たれます。NMR測定においては高磁場のほうが信号強度が大きいので、弱い信号を測定する場合は高い磁場が望まれます。

超伝導磁石

大きな磁場を実現するために、多くの場合は超伝導磁石(超伝導線材からなる電磁石)が用いられます。超伝導体は電気抵抗がゼロとなる性質を持つので、ジュール発熱がなく、大きな電流を流すことができます。以下で紹介する当研究室の磁石もほとんどの超伝導磁石です。そのため、磁石は低温装置の中に埋め込まれて、液体4Heなどで冷却されています。当研究室では最高で16 T(液体4Heを減圧して冷やせば18 T)まで磁場をかけることができます。

一部の超伝導磁石には永久電流モードがあります。すなわち、超伝導体は理想的には電流の減衰がないので、外部から電流を印加しなくても永久電流ループを作れば磁場を維持することができます。こうすることで超伝導磁石と電源をつなぐリード線部分の発熱がなくなり、低温環境への負荷が小さくなります。

様々な種類の磁石

測定する対象に応じて、様々な種類の高磁場磁石が用いられます。以下では当研究室が保有する磁石について簡単に説明します。ベクトル磁石ベクトル磁石は3次元ベクトル場である磁場の大きさ、向きを自在に制御できる装置です。主として(1) 3つの磁石で互いに直交するx, y, z方向に磁場をかける方式と、(2) 2つの磁石でz(鉛直)方向と水平方向に磁場をかけ,後者を回転させて3次元自由度を得る方式(下図)があります。当研究室ではこれらの方式の磁石をそれぞれ1台保有しています。

横磁場スプリット磁石

横磁場スプリット磁石は2つに分割した磁石を横向きにした構造を持ち、試料を回転させて磁場の角度を制御できる装置です。ベクトル磁石より角度回転の自由度が低いものの、比較的高い磁場均一度が実現できるという利点があります。

NMR用高均一度磁石

NMRで鋭い線幅を得るためには、高い空間均一度(例えば10-5/cm3)の磁場が必要です。また、磁場の時間的な減衰が小さいことも求められます。当研究室のNMR用の磁石はこのような高い均一度を持ち、かつ時間的な安定性も優れています。一部の磁石はスプリット型で、角度回転をすることができます。

16 T(テスラ)まで

最後に、最近の研究テーマを概説します。

基礎物性

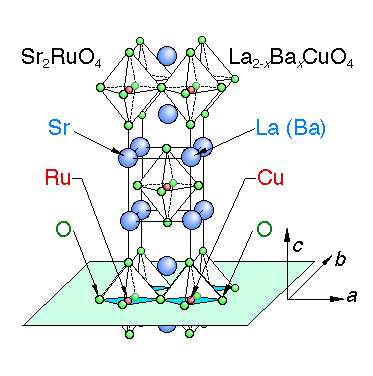

Sr2RuO4は層状ペロブスカイト構造を持つTc = 1.5 Kの超伝導体で、銅酸化物高温超伝導体La2-xBaxCuO4と 同じ結晶構造を持ちます。RuO2面が電気伝導を担う2次元的な電子状態が特徴です(図1)。

Sr2RuO4の超伝導が大きく着目されている理由の1つは、スピン三重項超伝導が実現している可能性があるためです。 スピン三重項超伝導状態では、一重項状態とは異なり、クーパー対がスピン自由度を持つことから、様々な興味深い現象が期待されています。一方で近年スピン一重項超伝導でないと説明できない結果も報告されておりその超伝導対称性に注目が集まっています。

以下では当研究室で行っているSr2RuO4の研究をいくつか紹介します。

超伝導の一次相転移

一般に超伝導は磁場によって破壊されますが、その起源として,パウリ常磁性効果と第二種超伝導体の軌道対破壊効果の2つが知られています。 前者は超伝導状態でスピン磁化率が減少してスピン磁化のエネルギー利得が正常状態よりも小さくなることに起因し、この機構が優勢であれば低温では一次相転移で超伝導が破壊されます。 もしスピン磁化率が超伝導状態で減少しなければ、この機構は働きません。一方、後者の機構は常に存在し、これが優勢であれば二次相転移を示します。

Sr2RuO4の超伝導状態はab方向の磁場によって異常に強く超伝導が抑制されることが初期のころから知られていましたが、 純良な単結晶試料の測定で,この方向の磁場では低温で一次相転移で超伝導が破壊されることが明らかとなりました。

当研究室で最も盛んに研究を行っている物質の1つであるSr2RuO4を紹介します。

鉄系超伝導体は2008年に東工大の細野グループによって発見されたFeAs層もしくはFeSe層を持つ一連の超伝導物質群のことです。 その高い転移温度(最高55 K)と磁性相と隣接した超伝導相の存在から非常に多くの研究者が研究を行っています。ここでは、当研究室で研究しているBaFe2(As1-xPx)2とFeSeのトピックスを紹介します。

BaFe2(As1-xPx)2における非従来型超伝導と反強磁性量子臨界的振る舞い

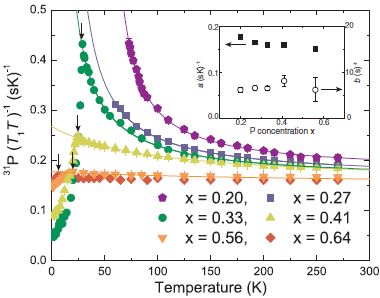

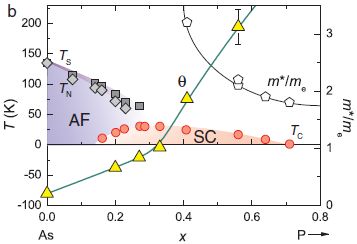

鉄系超伝導体の母物質BaFe2As2は様々な元素置換によって超伝導を示すことが知られています。 Asサイトの一部をAsと等価数のPで置換したBaFe2(As1-xPx)2は、Tc,max ~ 31 K (x ~ 0.33)と比較的高温で超伝導を示します。 AsとPは等価数置換のためキャリア数が変化せず、電子構造を大きく変えることなく磁気励起の強さを変化させられると考えられます。 ナイトシフト測定から、P置換によって状態密度はほとんど変化しないことを実験的に明らかになっています。 この点は電子ドープを伴うBa(Fe1-xCox)2As2と大きく異なり、等価数置換が電子構造を大きく変化させずに超伝導を誘起できる良いチューニングパラメータであることを示しています。 そのため、BaFe2(As1-xPx)2は高温超伝導と磁気励起の関係を調べる格好の舞台であると言えます。 核スピン-格子緩和率1/T1の温度変化から、低いTcを持つP濃度の高い領域から反強磁性相の境界付近にかけて、Tcの上昇とともに二次元反強磁性揺らぎが発達していく振る舞いが得られ(図1)、さらに1/T1から見積もられる磁気秩序温度θがTcの最も高くなる領域x = 0.33で0 Kに近い値を取ることがわかりました(図2)。 このことは、反強磁性揺らぎがこの系における高温超伝導の発現に中心的な役割を果たしており、その反強磁性揺らぎはx = 0.33付近に存在する量子臨界点に由来することを示唆しています。 量子臨界点近傍の超伝導はf電子が主要な役割を果たす重い電子系(Tc ~ 1 K程度)によく見られる振る舞いです。 興味深いことに、d電子が主役でエネルギースケールも重い電子系とは大きく異なる鉄系超伝導体でも、量子臨界点と超伝導の間に強い相関がみられたことは、両者に共通した普遍的な超伝導のメカニズムの存在を示しているのかもしれません。

NMRで見る鉄系超伝導体FeSeの擬ギャップ的振る舞い

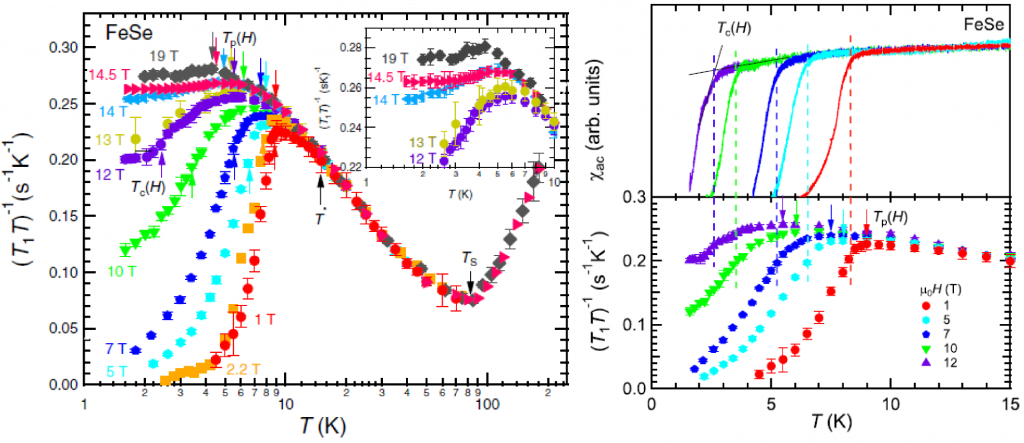

鉄系超伝導体FeSeはTS = 90 Kで構造相転移を示した後、低温まで磁気秩序を示さずにTc = 9 Kで超伝導転移する特異な鉄系超伝導体です。我々は19Tという高磁場までの核磁気共鳴測定を行いました。図3の左図は各磁場での核スピン-格子緩和率1/T1Tの温度依存性です。1/T1TはTS以下で反強磁性ゆらぎの発達に伴い増大し、Tc 以下で急激な減少を示します。

FeSeでは超伝導状態だけでなく通常状態においても1/T1Tが強く磁場に依存します。Tc直上に注目すると(図3右図)、1/T1TがTcより十分高温Tpから減少することが分かります。Tpは磁場を強くしていくとTcと同様に減少します。これは、Tpが超伝導と関係していることを示唆しています。1/T1TのTcより高温からの減少は、FeSeにおいて銅酸化物高温超伝導と同様に強い超伝導ゆらぎが存在することを示唆してます。このような超伝導ゆらぎによる擬ギャップ的振る舞いは他の物理量でも観測されています。

2008年に発見された鉄系超伝導体について紹介します。

通常の超伝導体ではCooper対はアップスピンとダウンスピンで組み、合成スピンの大きさSはゼロになります。これがスピン一重項状態です。 一方、世の中にはS = 1になる超伝導体もあり、それをスピン三重項超伝導体と呼びます。 超伝導体のほかに、超流動3Heでもスピン三重項対が実現しています。

これら二つの超伝導のもっとも直接的な見分け方は超伝導状態のスピン磁化率を測定することです。しかし、超伝導状態の磁化率の測定は非常に困難なため、他の(間接的な)証拠も重要となります。スピン三重項超伝導と考えられている物質は非常に少ないですが、当研究室で研究しているUCoGeやUTe2は有力な候補です。

通常のスピン一重項超伝導と異なるスピン三重項超伝導体について紹介します。

強相関電子系の1つである、強磁性超伝導体について簡単に紹介します。

強磁性と超伝導

固体物理学の分野では、強磁性と超伝導が共存するのか、というテーマは古くから議論されてきました。 強磁性は自発的に電子スピンの向きがそろって磁場を生むという状態ですが、 超伝導は電気抵抗の消失に加えて外部磁場を打ち消すという性質(マイスナー効果)を持ちます。 したがって一見すると強磁性と超伝導は相反する秩序状態のように思われます。

しかしながら、2000年にウラン化合物UGe2の強磁性状態で圧力をかけると、 強磁性を保ったまま低温で超伝導が生じることが発見されました。 さらに、URhGeやUCoGeでは常圧下でも強磁性相内部で超伝導が生じることが発見されます。 このようなウラン系強磁性超伝導体では、ウラン原子の5f電子が強磁性と超伝導を担い、それらが共存していると考えられています。

強磁性超伝導の発現機構

強磁性超伝導では、その特異な電子状態から、従来とは異なる機構で超伝導が発現していることが期待されます。 精力的な研究の結果、これらの強磁性超伝導は強磁性揺らぎが引き起こしていることが明らかになってきました。 すなわち、一般に強磁性状態でも電子スピンの向きは完全にはそろわず、時間的に揺らいでいます。 ウラン系強磁性超伝導体では、この揺らぎが超伝導の起源であると考えられています。 従来は強磁性と超伝導は対立すると考えられてきただけに、強磁性起源の超伝導は大きな発見と言えるでしょう。

強磁性揺らぎが超伝導の起源であるという実験的な証拠の1つとして、 当研究室のNMRグループで行われたUCoGeに対する核スピン―格子緩和率1/T1の測定を紹介します(「固体量子物性入門」の核磁気共鳴(NMR))。 1/T1は強磁性揺らぎの強さを反映する量です。 この測定は強磁性状態のUCoGeに外部磁場をかけて行われましたが、まず、結晶のc軸方向の磁場成分がない場合は、1/T1は大きな値をとります。 ところが、磁場をc軸方向に少し傾けると、1/T1は急激に減少します。 これは強磁性揺らぎ(より正確にはそのc軸成分)が磁場のc軸成分によって抑制される(つまり強磁性が安定化する)ことを表します。 UCoGeの強磁性モーメントはc軸方向ばかりを向こうとするイジング異方性を持つので、その方向の磁場で揺らぎが落ち着くことは直観的に理解できると思います。

実は、UCoGeではこの強磁性揺らぎだけでなく、超伝導が破壊される磁場である上部臨界磁場Hc2もc軸方向の磁場に敏感に変化します。 一般に超伝導は磁場をかけると破壊されますが、UCoGeではc軸方向に磁場をかけるとHc2は急激に減少し、超伝導が磁場のc軸成分に弱いことがわかります。 それに対して、他の方向の磁場に対しては超伝導は鈍感で、かなり強く生き残ります。 このような特定のある方向の磁場に対する強い超伝導の抑制は、従来の理論では説明できず、超伝導の起源である強磁性揺らぎがc軸方向の磁場で抑制されるためであると理解できます。 超伝導の引力相互作用を変化させて超伝導の強さを調べる実験は、BCS理論の検証における同位体効果の実験が有名ですが、UCoGeの1/T1の実験もそれと同様な意義を持つと考えられます。

磁場で強められる超伝導

「一般に超伝導は磁場をかけると破壊」されると上で述べましたが、ウラン系強磁性超伝導体は共通して、ある方向の磁場で超伝導が増強するという特異な性質を示します。 この現象も、強磁性揺らぎの強さが磁場に依存することから定性的に理解できます。

磁場によって超伝導が破壊される機構は主に2つが知られています。 1つは磁場下で超伝導電流が流れてエネルギーが上昇する効果、もう1つは後述するパウリ常磁性効果です。 いずれの場合も磁場を強くするほどその効果は大きくなるので、多くの超伝導体では磁場に対して超伝導転移温度は単調に減少します。 ところが、ウラン系強磁性超伝導体では、ある方向の磁場に対しては転移温度は極大を示し、超伝導が増強することが知られています。 とりわけURhGeでは、磁場を大きくすると一度超伝導が消失して高磁場で再び出現するという、とても珍しい相図が明らかにされています。 しかも高磁場の超伝導相の方が転移温度が高く、磁場で超伝導が安定化していることがわかります。 このURhGeの高磁場超伝導相で強磁性揺らぎが増大することが明らかとなっており、この揺らぎが超伝導を引き起こしていると考えられています。

スピン三重項超伝導

強磁性超伝導は、他にも興味深い性質を持つことが期待されています。 多くの超伝導体はスピン一重項超伝導ですが、中にはスピン三重項超伝導の可能性がある物質も知られています。 その1つが、これらのウラン系強磁性超伝導体です。 その実験的な傍証として、例えば上部臨界磁場がパウリ限界を超えることが挙げられます。 スピン一重項超伝導体では、反平行なスピンを持つ電子がクーパー対を組むために、磁場下では正常状態とは異なりゼーマンエネルギーの利得がありません。 最も単純な場合、この機構によって超伝導が破壊される磁場であるパウリ限界はμ0HPauli/T = 1.86Tc/K(つまり転移温度が1 Kならばパウリ限界は1.86 T)で与えられます。 ところが、ウラン系強磁性超伝導体では、パウリ限界をはるかに超えた領域でも超伝導が存在しています。 他にも、超伝導がスピンの向きの揃う強磁性と共存することから、スピン三重項対の方が一重項対よりも有利であると言うこともできます。

スピン三重項対では、クーパー対がスピンの自由度を持つために、様々な興味深い性質を示すと考えられています。 スピン三重項超伝導の候補となる物質が希少であるだけに、ウラン系強磁性超伝導体はその研究の重要な舞台となると期待されています。

本研究室では、現在でもUCoGeの研究を盛んに行っています。 その超伝導と強磁性の相関をより詳細に明らかにすることを目指しています。

強磁性と超伝導がともに実現するという特異な電子状態について紹介します。

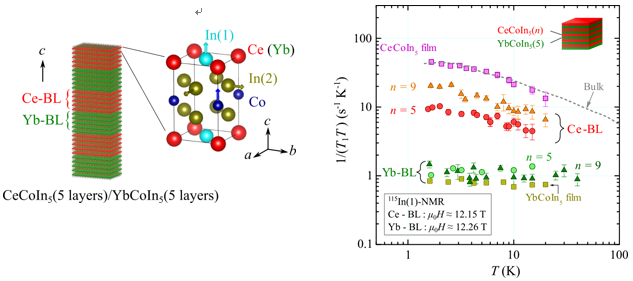

超格子とは、2つ(またはそれ以上)の種類の結晶の重ね合わせにより、その周期構造が基本単位格子より長くなった結晶のことを言います。近年、薄膜作成の技術向上により人工的に超格子を作成することができるようになり、特に、京都大学量子凝縮物性研究室が作成している重い電子系人工超格子は強い電子相間の制御を可能にしたという点で注目されています。

人工超格子では、それぞれの層(結晶)での物性の違いや、界面の状態、組み合わせの違いによる物性の変化を調べることが大変重要です。これらの測定を可能にする手法としてNMR測定が活躍します。以下にトピックスを一つ紹介します。

空間分解能をもつ核磁気共鳴法による重い電子系化合物と通常金属の界面状態

近年,重い電子系超伝導体CeCoIn5と通常金属YbCoIn5を交互に積層した人工超格子CeCoIn5/YbCoIn5が作製され(左図)、バルク体との電子状態の違いに興味が持たれています。 今回我々は微視的な測定手段である核磁気共鳴法をCeCoIn5/YbCoIn5超格子に適用し、Yb ブロック層(BL)とCe BLの電子状態を分けて調べることに成功しました(右図)。さらに,詳細なスペクトルの解析により、Ce BLの信号を界面近傍層と内部層に分け、それらの電子状態の違いについても明らかにしました。 本研究の手法は他の超格子においても応用可能と考えられ、 本研究の成果は超格子の研究においてもNMRが有効であることも意味しています。

人工超格子における面白い性質について紹介します。

トポロジカル絶縁体・超伝導体とは何らかの方法で定義されたトポロジカル数が非自明な値を持つ絶縁体・超伝導体です。 自明なトポロジカル数を持つもの(空気や真空)との界面ではトポロジカル数を不連続に変化させる必要があるため、特異な界面状態が現れます。この界面状態はトポロジカル数によって保護されているため、不純物に強い性質を示します。考案当初はバルク絶縁体やフルギャップ超伝導体について考えられていましたが、トポロジカル数の定義の仕方を工夫することで半金属やノードを持つ超伝導体などその適用範囲が広がっています(名称はただのトポロジカル何とかではない)。こちらにトポロジカルの簡単な解説があります。

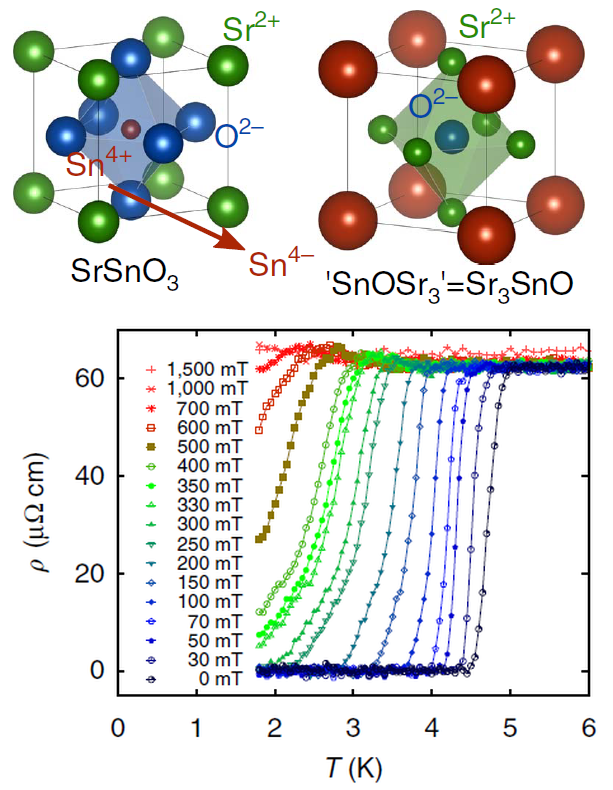

本研究室が取り扱っている物質ではSr2RuO4、UCoGe、Sr3-xSnOなどがトポロジカルな性質を示す物質と考えられています。以下に本研究室が発見した逆ペロブスカイト酸化物における初の超伝導体Sr3-xSnOについて紹介します。

逆ペロブスカイト酸化物における初の超伝導体Sr3-xSnOの発見

ABO3の化学式で表されるペロブスカイト酸化物は、2種の金属イオンを持つ酸化物としては最もシンプルな構造を持ち、物質科学・地球科学などにおいて非常に重要な物質です。まさに酸化物の代表選手といっても過言ではありません。実はペロブスカイト酸化物には、イオンの価数の正負を逆転させた「兄弟」であるアンチペロブスカイト酸化物という物質群が存在します。このアンチペロブスカイト酸化物はB金属イオンの価数が負になっているなど、通常の酸化物とは異なった性質を持ち、トポロジカル物質である可能性も指摘されています。我々は、アンチペロブスカイト酸化物Sr3-xSnOを合成し、この物質が約5 K以下で超伝導を示すことを発見しました。これは、アンチペロブスカイト酸化物で見つかった初めての超伝導です。また、理論グループとの共同研究で、この物質がトポロジカル超伝導体である可能性を指摘しました。本成果はNature Communications誌に掲載されました。当研究室のD2のM. Oudah君、M2の池田君、M2(フンボルト大学からの交換留学生)J. N. Hausmann君が中心に実験をした仕事で、理論解析については京大の佐藤教授・名古屋大の小林助教らと共同研究をしました。(下図は当該のNature Communications論文より引用。)

近年話題のトポロジカル絶縁体・超伝導体について紹介します。

固体電子系では、構成する電子間の相互作用により低温で相転移を経て、基底状態が何らかの秩序状態となることはよくあります。 この相転移温度は、圧力、磁場、化学置換などのチューニングパラメーターを制御することでしばしば絶対零度(T = 0)にまで下がります。 この絶対零度で起こる相転移を量子相転移と言い、相転移が2次(転移に伴い秩序変数が連続)である場合は、転移点を特に量子臨界点(QCP)と言います(図1)。

量子臨界点近傍では、熱ゆらぎによって支配される通常の相転移と異なり、量子力学的相互作用の拮抗による量子ゆらぎの効果が顕在化します。そのために種々の物理量に系の特徴を反映した非自明な温度依存性、パラメーター依存性が現れます。 この性質は、通常の金属状態(フェルミ液体)に対して非フェルミ液体と呼ばれます。(ただし、多くの場合は「非フェルミ液体」であってもフェルミ液体の準粒子の描像は成り立ちます)。 例えば通常の金属状態では、電気抵抗はΔρ = ρ(T) − ρ0 ~ T2、電子比熱係数はΔC/T = 一定のように振る舞いますが、 量子臨界点の近傍ではこれらと異なる温度依存性が観測されます。このような量子臨界点近傍で観測される、強い電子相関に起因する物理現象を量子臨界現象と呼んでいます。

量子臨界現象の興味深い点の1つとして、量子臨界点の近傍でしばしば発現する超伝導が挙げられます。 このような超伝導は、量子ゆらぎが対形成に必要な電子間引力に密接に関係し、超伝導対称性も従来のBCS理論と異なる可能性があり、現在でも重要な研究テーマの一つとなっています。

以下では量子臨界現象に関係のあるいくつかのトピックを紹介します。いずれも当研究室で研究を行ってきたテーマです。

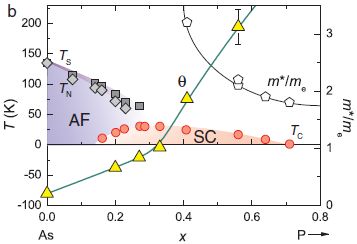

鉄系超伝導体の反強磁性量子臨界点

量子臨界点の一例として、鉄系超伝導体BaFe2(As1-xPx)2の反強磁性量子臨界点を紹介します。 この系は、ヒ素が100%ある場合(BaFe2As2)は低温で反強磁性相となりますが、 ヒ素をリンに置換すると反強磁性が抑制されて超伝導が生じます。 x = 0.33付近で超伝導転移温度が極大となり、それは30 Kを超えます。

当研究室でNMRを行った結果、超伝導転移温度が増強される付近に反強磁性量子臨界点が潜んでいる可能性が高いことが明らかとなりました。NMRでは「反強磁性ゆらぎ」を測定することができ、x = 0.33でそれが絶対零度で発散する傾向が見られたので、 この濃度で反強磁性量子臨界点が存在すると考えられます。(実際には超伝導によって量子臨界点は隠されます)。 超伝導がこの濃度で増強されるので、反強磁性の量子臨界点と超伝導が密接に関連していることがうかがえます。

ウラン系強磁性超伝導体の強磁性量子臨界的振る舞い

金属強磁性の場合,量子臨界点の形態が他の秩序相とは異なることが知られています。上記の反強磁性の場合はゼロ磁場に量子臨界点があるとされますが, 強磁性の場合はそれが有限磁場に出現し,ゼロ磁場では二次相転移ではなく一次相転移で強磁性が消失することが期待されています。そのため,超伝導と量子臨界点の関係が他の場合とは異なると考えられます。 また,超伝導は一般に磁場に弱い性質を持つので,強磁性の近傍ではなかなか超伝導が現れません。

実はウラン系の化合物で超伝導と強磁性が共存することが知られています(強磁性超伝導体)。その中でもUCoGeは最も強磁性転移温度が低く, 圧力によって量子臨界点に似た振る舞いをすることが報告されていました。 当研究室で圧力下で核四重極共鳴(NQR)を行った結果,圧力で強磁性が消失するのに伴って強磁性ゆらぎが大きく発達することが明らかとなりました。 この振る舞いは強磁性量子臨界点が近傍に存在することを強く示唆します。本当は量子臨界点は有限磁場にあるはずですが,ゆらぎが強いという結果からゼロ磁場に近い位置にあると考えられます。 同時に超伝導も発達することから,この系の超伝導は強磁性量子臨界点によって引き起こされているといえます。

過去の研究

以上の研究の他にも、当研究室では量子臨界現象に関連する次のような研究を行ってきました。

- ルテニウム酸化物における磁気量子臨界現象

- 重い電子系化合物YbRh2Si2の量子臨界点近傍の磁気励起

固体物理学において普遍的にみられる量子臨界現象について紹介します。

![]()